人形机器人理想丰满,现实骨感?行业预测明年卖10万台,机构只看到1.2万台

作者

2025-11-15

29次阅读

机器人

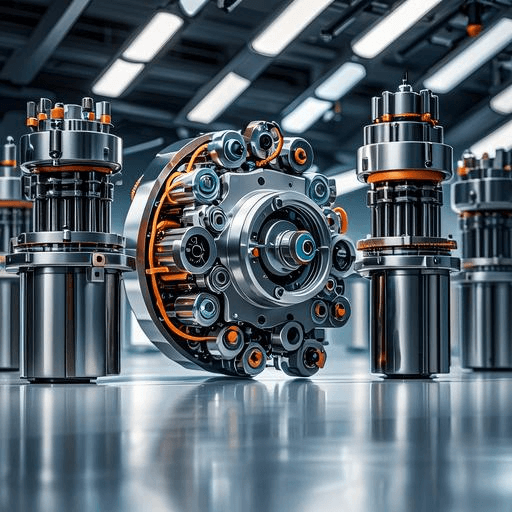

摩根士丹利(大摩)警告称,市场对人形机器人的短期预期过于乐观,其规模化商用面临应用场景、硬件成本和软件智能的三重挑战。市场预期分歧巨大* 行业预测:在GGII人形机器人大会上,多家企业预测2026年中国人形机器人需求量将达10万台。* 大摩预测:2026年仅为1.2万台,到2030年也只增长到11.4万台。* 原因:大摩对机器人当前有限的工作能力、不具吸引力的投资回报率(ROI)以及系列开发挑战深感担忧。商业化路径挑战1. 应用场景:短期内,通用机器人难以实现,应用将聚焦于商业服务(如引导、表演)和特定工业场景。因商业服务对效率和精度要求更低,更容易早期落地。而在工业制造领域,当前人形机器人效率仅为人类的20-30%,其ROI充满疑问。2. 成本与价格:客户期望价格在10万至20万元人民币。但大摩警告,过早陷入价格战会牺牲产品可靠性和性能,损害行业健康发展。现阶段应优先交付功能价值。3. 硬件瓶颈: * 系统集成商与零部件供应商脱节,缺乏统一标准。 * 核心部件(如关节、执行器)依赖手工组装,导致性能不均和良品率问题。 * 安全标准需超越汽车等级。4. 软件瓶颈: * 实现通用能力需要海量包含真实世界物理交互的多模态数据,而这类数据目前极度稀缺。 * “从模拟到现实(Sim2Real)”的有效性存疑。 * 未来模型需要数千TOPS的算力,远超当前边缘设备的成本和功耗限制。结论:大摩认为,人形机器人技术发展需经历漫长过程。短期内,专用于特定任务的机器人及核心零部件供应商可能更值得关注。

科技洞见

科技洞见